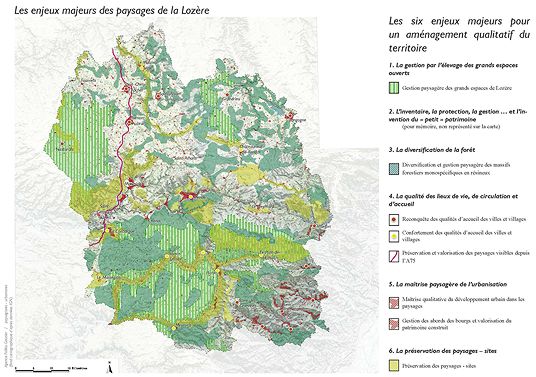

> Paysages

de la Lozère : les enjeux majeurs

Les enjeux majeurs pour un aménagement qualitatif du territoire

- 1. La gestion par l’élevage des

grands espaces ouverts

- 2. L’inventaire, la protection,

la gestion … et l’invention du « petit » patrimoine

- 3. La diversification de la forêt

- 4. La qualité des lieux

de vie, de circulation et d’accueil

- 5. La maîtrise paysagère

de l’urbanisation

- 6. La préservation des paysages –

sites

|

> Paysages de la Lozère : les enjeux majeurs

Les 6 enjeux majeurs pour un aménagement qualitatif du territoire

2. L'inventaire, la protection, la gestion . et l'invention

du "petit" patrimoine

Le "sel" du paysage

|

Petit pont sur les flancs du Mont Lozère (ferme de la Vialasse) |

|

Maison caussenarde à Sauveterre |

|

Ronc, ou ranc, en Margeride |

|

Boule de granite sur les pentes du Mont Lozère |

|

Petit mur de pierres sèches vers le Bleymard |

|

Bocage d'arbres et de murs de pierres sur le plateau de la

Garde-Guérin |

|

Chemin dans l'Aubrac |

|

Trame bocagère sur le rebord ouest du causse de Sauveterre

(vers le Tensonnieu) |

Le petit patrimoine rassemble tous les éléments

naturels ou construits qui concourent à la personnalité

d'un paysage :

- le petit patrimoine bâti : ferme, cazelle, buron, mazuc, jasse,

mais aussi menhir, dolmen, croix, calvaire, mur, muret, faïsse, bancel,

béal, lavogne, .

- le petit patrimoine végétal : arbres isolé, haie,

ensemble bocager, arbres d'alignement, .

- les chemins

- les chaos rocheux, ronc, tor, clapas, .

- .

Il s'agit souvent d'éléments modestes dans

le paysage, mais leur importance est pourtant capitale. C'est l'accumulation

de ces éléments particuliers qui font le charme et le caractère

d'un paysage. Pour oser une image culinaire, le petit patrimoine

est le sel du paysage, ce qui rehausse le goût et lui donne de la

saveur. La Lozère en est encore bien pourvue et la valeur de ces

éléments se mesure au grand nombre de cartes postales qui

en font un sujet de prédilection.

Un patrimoine menacé

|

Bâtiments d'élevage récents sur le causse

Méjean, près de l'Aven Armand |

Le petit patrimoine tend imperceptiblement à disparaître.

Plusieurs phénomènes se conjuguent :

- la modernisation des techniques agricoles, le remembrement, tendent

encore aujourd'hui à simplifier l'espace de production

en supprimant les obstacles : disparition de haies, de chemins, de murs,

dans les vallées, mais aussi en Aubrac, en Margeride ;

- la standardisation des modes de construction conduit à ignorer

les particularités du site faites d'arbres, de terrasses,

de murs, de pente, et à en faire table rase ;

- l'abandon des espaces ouverts conduit à leur reconquête

par la forêt, qui fait disparaître progressivement le dessin

du paysage : cas des terrasses et des murs qui sculptaient les pentes

Cévenoles.

Par ailleurs les éléments nouveaux qui apparaissent dans

le paysage ne sont pas construits pour constituer le patrimoine de demain

: cas de certains bâtiments agricoles récents, standardisés

et donc banals.

Une identification nécessaire

|

Hêtre isolé sur la can de l'Hospitalet : un «

monument » naturel remarquable, qui n'existe pourtant

nulle part, ni dans les cartes ni dans les documents d'urbanisme,

d'aménagement, ou de protections. |

Alors que le patrimoine naturel des espèces floristiques et faunistiques

fait l'objet d'inventaires précis, qui se traduisent

par des ZNIEFF, voire par des cartographies à l'échelle

de la parcelle dans le cas de Natura 2000, le petit patrimoine de paysage

est totalement ignoré car non apparent dans les documents d'aménagement.

Les cartes laissent en blanc des espaces pourtant riches de nombreux éléments

qui construisent le paysage : pas de représentation des terrasses,

des murs, des arbres isolés, des haies, etc sur les plans d'urbanisme,

sur les cadastres, sur les cartes IGN. La reconnaissance de ce petit patrimoine

passe par son inventaire et sa représentation : repérage

cartographique en premier lieu, notamment dans les documents d'urbanisme

communaux (PLU et cartes communales), mais aussi repérage photographique,

et diagnostic de son état. Cette identification est la première

mesure de reconnaissance du petit patrimoine. Il peut alors être

pris en compte pour nourrir les projets agricoles (remembrements, travaux

agricoles, .), les projet d'urbanisme (documents d'urbanisme,

projets d'urbanisation de logements, d'activités, .),

les projets d'implantations d'équipements, les projets

d'infrastructures.

|